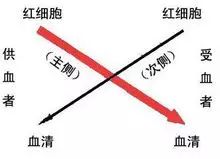

11 交叉配血的意义交叉配血是确定能否输血的重要依据,两侧均不凝集可输血。

若献血人红细胞与受血人血清(主侧)发生凝集应禁止输血;

主侧不凝集,次侧(献血人血清与受血者红细胞)凝集,必要时可少量、慢速输血。

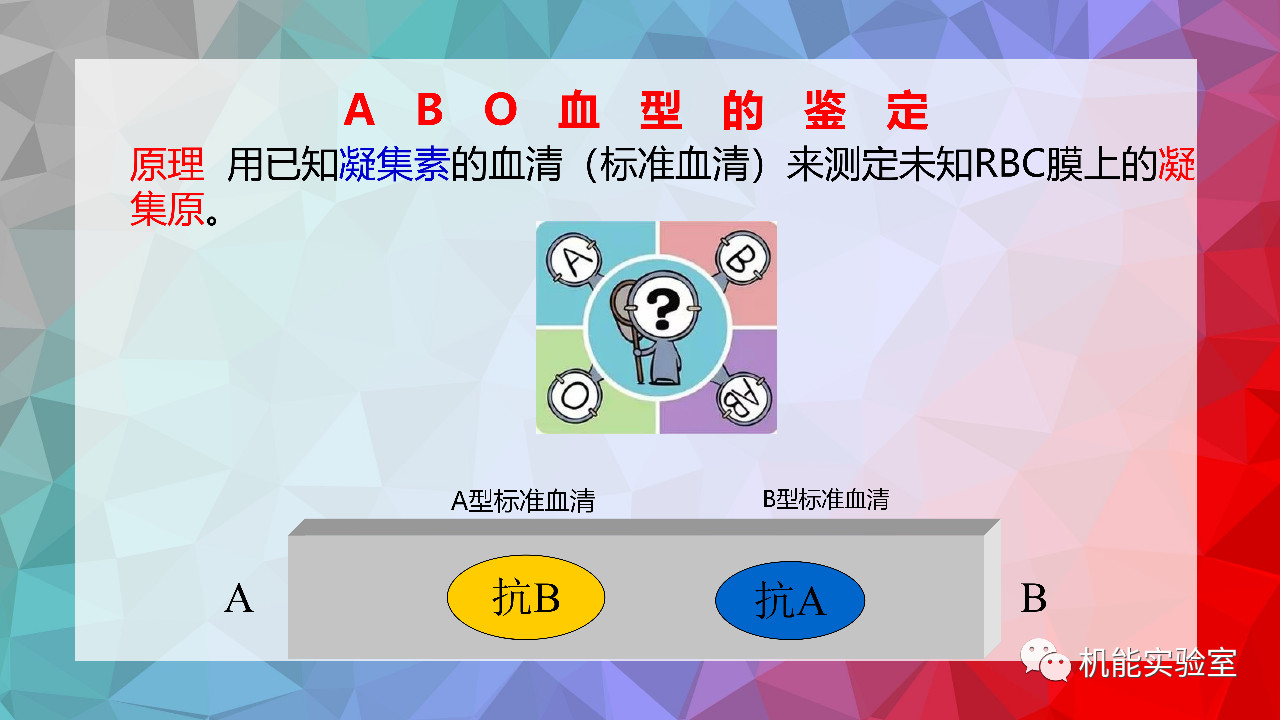

12 血型鉴定

血型鉴定原理

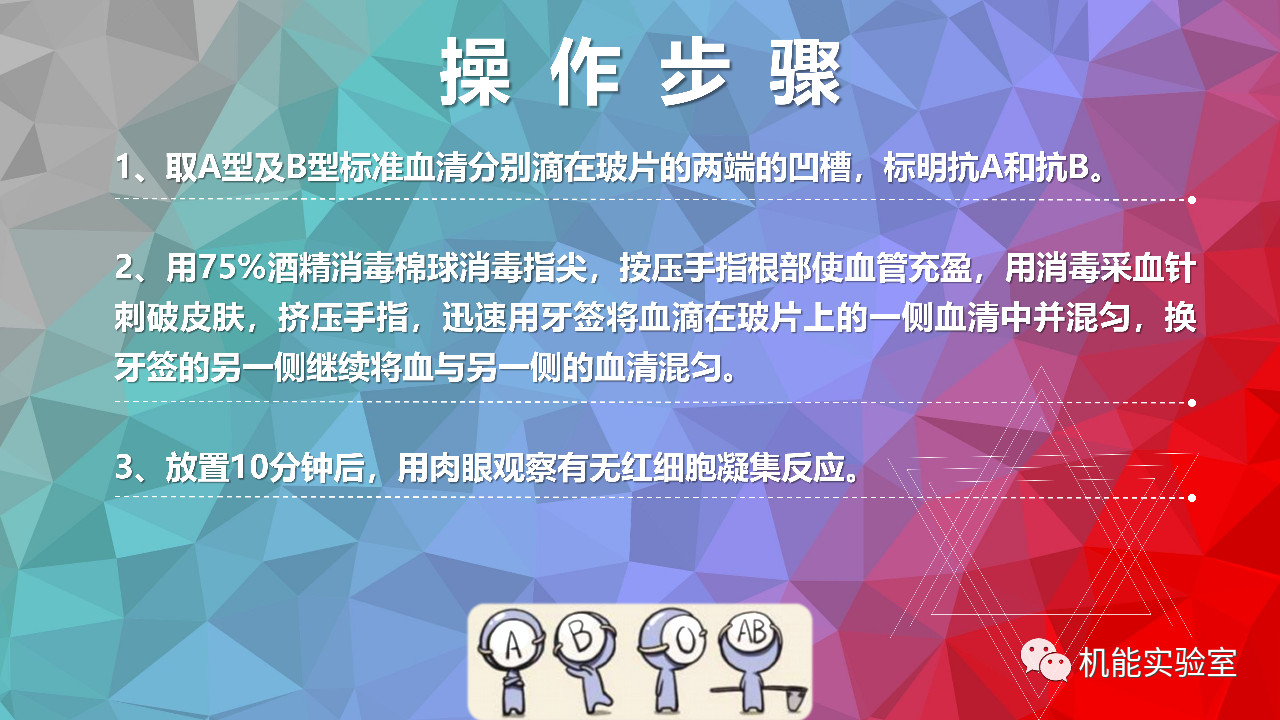

血型鉴定步骤

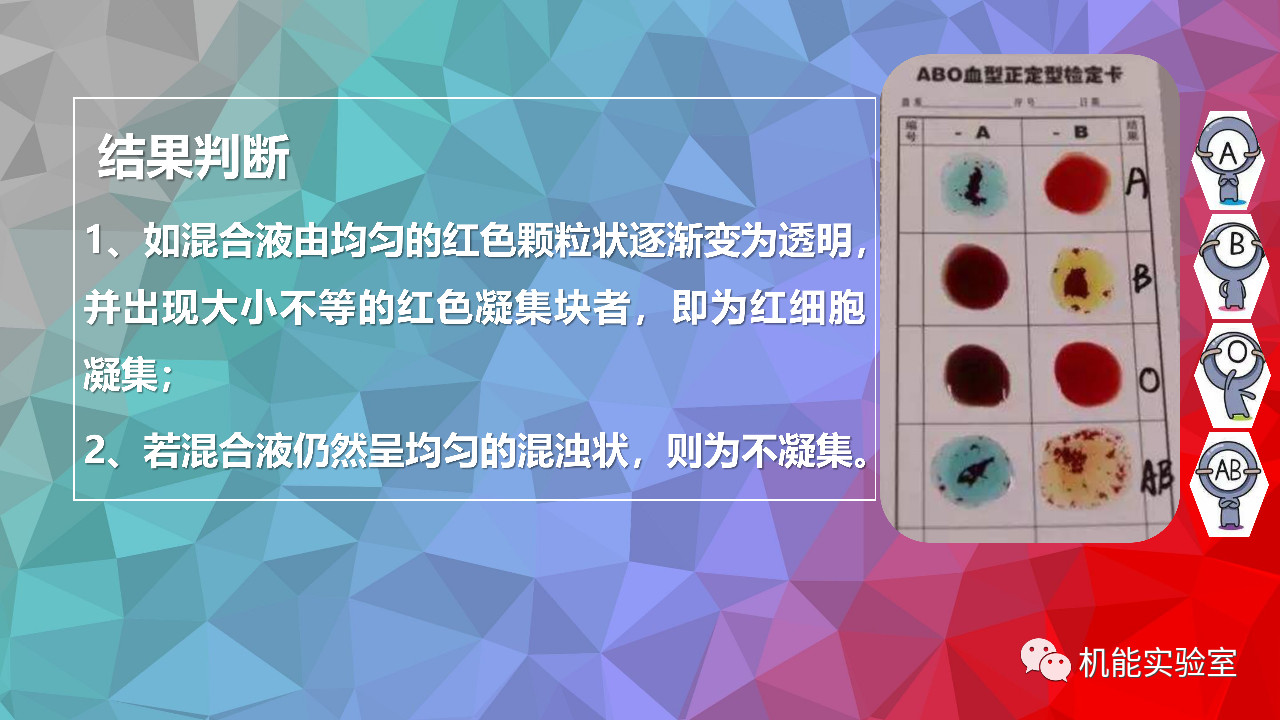

血型鉴定结果判定

13 临床输血的适应症1.大量失血

主要是补充血容量,用于治疗因手术、严重创伤或其他各种原因所致的低血容量休克。

2.贫血或低蛋白血症

常因慢性失血、烧伤、红细胞破坏增加或清蛋白(白蛋白)合成不足所致。

3. 重症感染

全身性严重感染或脓毒症、恶性肿瘤化疗后致严重骨髓抑制继发难治性感染者,当中性粒细胞低下和抗生素治疗效果不佳时,可考虑输入浓缩粒细胞以助控制感染。但因输粒细胞有引起巨细胞病毒感染、肺部合并症等副作用,故使用受到限制。

4. 凝血异常

输入新鲜冰冻血浆以预防和治疗因凝血异常所致的出血。根据2000年卫生部输血指南建议:Hb>100g/L不需要输血;Hb<70g/L可输入浓缩红细胞;Hb为70~100g/L时,应根据患者的具体情况来决定是否输血。对于可输可不输的患者应尽量不输。

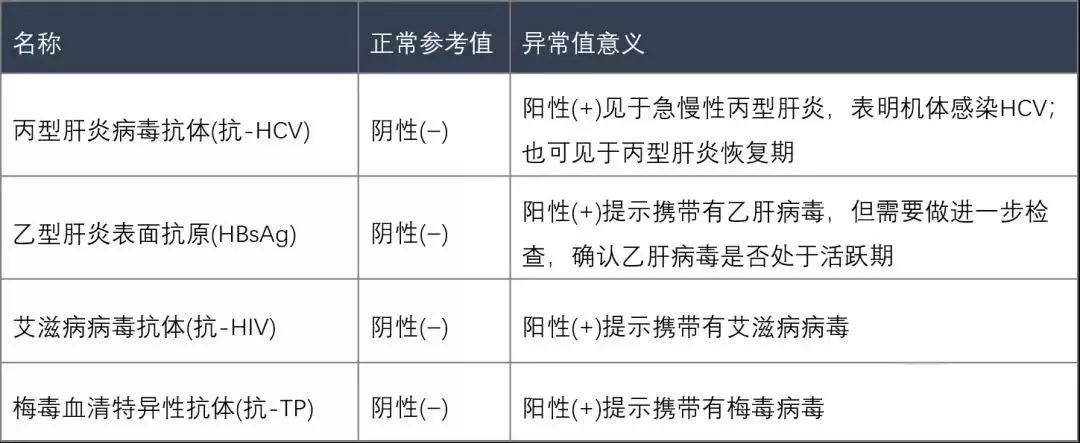

14 输血传染病筛查的意义

15 输血凝血功能的意义

血浆凝血酶原时间(PT)

【正常参考值】11~13 秒。与正常对照比较超过 3s 以上为异常。

【异常值临床意义】

1、延长常见于:先天性凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ及纤维蛋白原缺乏,后天凝血因子缺乏主要见于维生素K缺乏、严重的肝脏疾病,纤溶亢进,DIC,口服抗凝剂,血循环中有抗凝物质等。

2、缩短常见于:血液高凝状态和血栓性疾病。

活化部分凝血活酶时间(APTT)

【正常参考值】24~36 秒。与正常对照比较超过 10s 以上为异常。

【异常值临床意义】

1、延长常见于:

① 因子 Ⅷ、Ⅸ、和 Ⅺ 血浆水平减低,如血友病甲、乙。因子 Ⅷ 减少还见于部分血管性假血友病患者。

② 严重的凝血酶原(因子Ⅱ)、因子 Ⅴ、Ⅹ 和纤维蛋白原缺乏。如肝脏疾病、阻塞性黄疸、新生儿出血症、肠道灭菌综合征、吸收不良综合征、口服抗凝剂、应用肝素以及低(无)纤维蛋白原血症。

③ 纤溶活力增强,如继发性、原发性纤溶以及血循环中有纤维蛋白(原)降解物。

④ 血循环中有抗凝物质,如抗因子 Ⅷ 或 Ⅸ 抗体、SLE 等。

凝血酶时间(TT)

【正常参考值】11~18 秒。与正常对照比较超过 3 s 以上异常。

【异常值临床意义】

1、延长常见于:肝素增多或类肝素抗凝物质存在、如 SLE、肝病、肾病等,低(无)纤维蛋白血症、异常纤维蛋白原血症、纤维蛋白原降解产物(FDP)增多、如 DIC、原发性纤溶等。

2、缩短常见于:血标本有微小凝块或钙离子存在时。

纤维蛋白原(FIB)

纤维蛋白原即凝血因子Ⅰ,是凝血过程中的主要蛋白质。

【正常参考值】2~4 g/L。

【异常值临床意义】

1、减少(<1.5 g/l )常见于:弥散性血管内凝血和原发性纤溶症、重症肝炎和肝硬化,也见于蛇毒治疗(如抗栓酶、去纤酶)和溶栓治疗。

2、增加常见于:

① 感染:毒血症、肺炎、轻型肝炎、胆囊炎、肺结核及长期的局部炎症。

② 无菌炎症:肾病综合症、风湿热、风湿性关节炎、恶性肿瘤等。

③ 其它:如外科手术、放射治疗、月经期及妊娠期也可见轻度增高。

16 输血的并发症

1.发热反应

临床表现:最常见的早期输血并发症之一,发生率约为2%~10%。多发生于输血开始后15分钟~2小时内。体温可高达38~41℃,伴有寒战、出汗、恶心呕吐、皮肤潮红、心悸、头痛等,血压多无变化。

治疗措施:

1) 停止输血,保持静脉通路,为寻找病因,须将输血前后血标本和输血器具等随时送检。

2) 对寒战期与发热期患者给予特殊关注和治疗,大多数情况下会伴有过敏反应,应用肾上腺皮质激素。

3) 严密观察患者生命体征,每15~30分钟测体温、血压一次。

2.过敏反应

机制:多发生在输血数分钟后,也可在输血中或输血后发生,发生率约为3%。轻则皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹、血管神经性水肿和关节疼痛;重则口唇发绀、呼吸困难、支气管痉挛喉头水肿、低血压、休克等。

治疗措施:

1) 轻则暂缓输血、严密观察,应用组胺药物。

2) 重则停止输血,吸氧,保持静脉通路输液,注射肾上腺素等,必要时进行抗休克治疗。

3.溶血反应

机制:是最严重的输血并发症。虽然很少发生,但后果严重,死亡率高。该反应是指输血后发红细胞破坏,以ABO血型不合输注最多见,且反应严重,而Rh等血型不合输注引起的反应则较轻。根据溶血发生缓急分为急性反应和迟发性反应。

临床表现:

1) 急性反应:腰背疼痛、脸色潮红、寒战发热、尿呈酱油色等,手术麻醉中发生原因不明的血压下降,伤口过度渗血等。

2) 迟发性反应:多有输血史或妊娠史,输血后发生无其他原因的发热、贫血和黄疸等。

3) 严重者可出现休克、DIC、肾衰。

治疗措施:

1) 立即终止输血,维持静脉通路,立即补液维持循环。

2) 维持血压,抗休克,防止DIC,防止肾衰,时刻观察尿量,尿色,防止应激性溃疡,可应用保护胃黏膜的药物等。

3) 严重病例应尽早进行血浆置换治疗

4.细菌污染

机制:反应虽发生率不高,但后果严重。病人的反应程度依细菌污染的种类、毒力大小和输入的数量而异。最常见的细菌是大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌等革兰阴性杆菌,少数为革兰阳性杆菌。

临床表现:

以高热、休克和皮肤充血为最常见特征,休克时皮肤潮红干燥。在全麻下手术的患者可能只有血压下降或创面渗血的表现,而无寒战与发热等。

治疗措施:立即停止输血,维持静脉通路,抗休克、防止DIC和肾衰,抗感染。

5.循环超负荷

机制:常见于心功能低下、老年、幼儿及低蛋白血症病人,由于输血速度过快、过量而引起急性心衰和肺水肿。大量快速的输注血液制剂极易造成循环负荷过重,重则死亡。

临床表现:

1) 输血中或输血后1小时内突然呼吸急促、胸闷、端坐呼吸,头胀痛,可伴有面色苍白、发绀、皮肤湿冷、咳粉红色泡沫痰等。

2) 肺部先有哮鸣音、后有湿罗音,肺水肿影像,颈静脉怒张、心音减弱等。

治疗措施:

1) 立即停止输血,取端坐位,双下肢垂于床沿下,氧气吸入。

2) 根据病情应用镇静药物、快速利尿、平喘药物、强心药物、血管扩张药物、肾上腺皮质激素等。

6.输血相关的急性肺损伤

机制:其发生与年龄、性别和原发病无关,其发生机制为供血者血浆中存在白细胞凝集素或HLA特异性抗体所致。

临床表现:易患人群为经产妇,最常发生在输血后1~6小时。早期出现与体位无关的突发性、进行性呼吸窘迫,血压下降,发绀,闻及肺细湿罗音,类似于ARDS。

治疗措施:立即停止输血,及时对症治疗,一般均需吸入高浓度氧,只要使SaO2�90%即可,48~96小时内病情缓解,肺功能完全恢复。

7.血相关性移植物抗宿主病

机制:是由于有免疫活性的淋巴细胞输入有严重免疫缺陷的受血者体内以后,输入的淋巴细胞成为移植物并增殖,对受血者的组织起反应。

临床表现:输血后10~14天起病,最短可在输血后2天,最长在输血后30天,以发热和皮疹最为常见,皮疹呈向心性红斑,很快向周身蔓延等,症状不典型,缺乏特异性。

治疗措施:至今仍无有效治疗手段,可应用大剂量肾上腺素、球蛋白或其他免疫抑制剂,治疗效果极差。

8.疾病传播

病毒和细菌性疾病可经输血途径传播。

9.免疫抑制

输血可使受血者的非特异免疫功能下降和抗原特异性免疫抑制:增加术后感染率,并可促进肿瘤生长、转移及复发,降低5年存活率。输血所致的免疫抑制同输血的量和成分有一定的关系,少于或等于3个单位的红细胞成分血对肿瘤复发影响较小,而输注异体全血或大量红细胞液则影响较大。

10.大量输血的影响

大量输血后(24小时内用库存血细胞置换病人全部血容量或数小时内输入血量超过4000ml),可出现:

①低体温(因输入大量冷藏血);

②碱中毒(枸橼酸钠在肝转化成碳酸氢钠);

③暂时性低血钙(大量含枸橼酸钠的血制品);

④高血钾(一次输入大量库存血所致)及凝血异常(凝血因子被稀释和低体温)等变化,当临床上有出血倾向及DIC表现时,应输浓缩血小板。

多数体温正常、无休克者可以耐受快速输血而不必补钙,提倡在监测血钙下予以补充钙剂。在合并碱中毒情况下,往往不出现高血钾,除非有肾功能障碍。此时监测血钾水平很重要。若血钾高又合并低血钙,应注意对心功能的影响。

《外科学(第九版)》

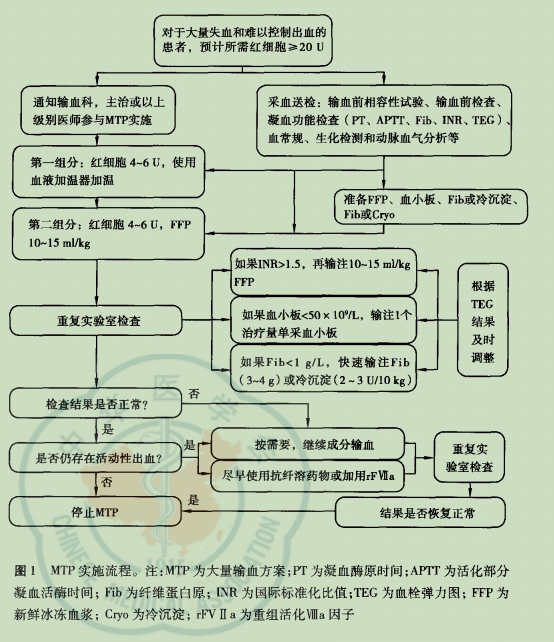

17 严重创伤输血流程

18 输血的四查十对

四查:血的有效期,输血装置是否完好,血的质量,受、供血者的信息。

十对:病区,床号,姓名,住院号,血袋号,血型,血量,血的种类,血交叉配血实验结果,采血的日期。

19 自身输液定义及分类

自身输血可以避免血源传播性疾病和免疫抑制,对一时无法获得同型血的患者也是唯一血源。

自身输血有三种方法:贮血式自身输血、急性等容血液稀释(ANH)及回收式自身输血。