11 交叉配血的意义

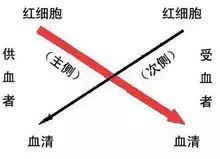

交叉配血是确定能否输血的重要依据,两侧均不凝集可输血。若献血人红细胞与受血人血清(主侧)发生凝集应禁止输血;主侧不凝集,次侧(献血人血清与受血者红细胞)凝集,必要时可少量、慢速输血。

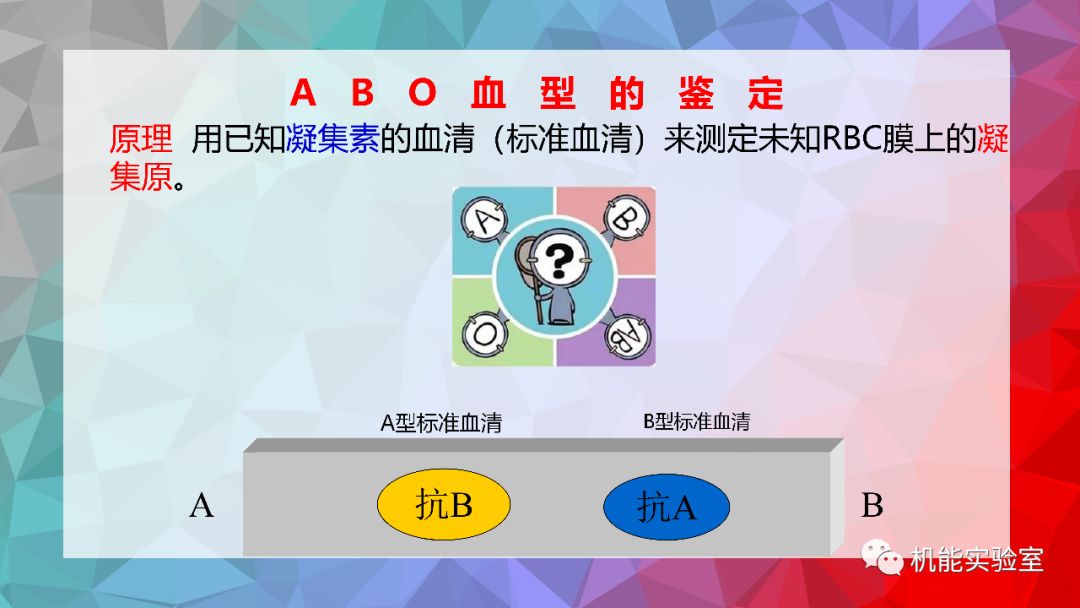

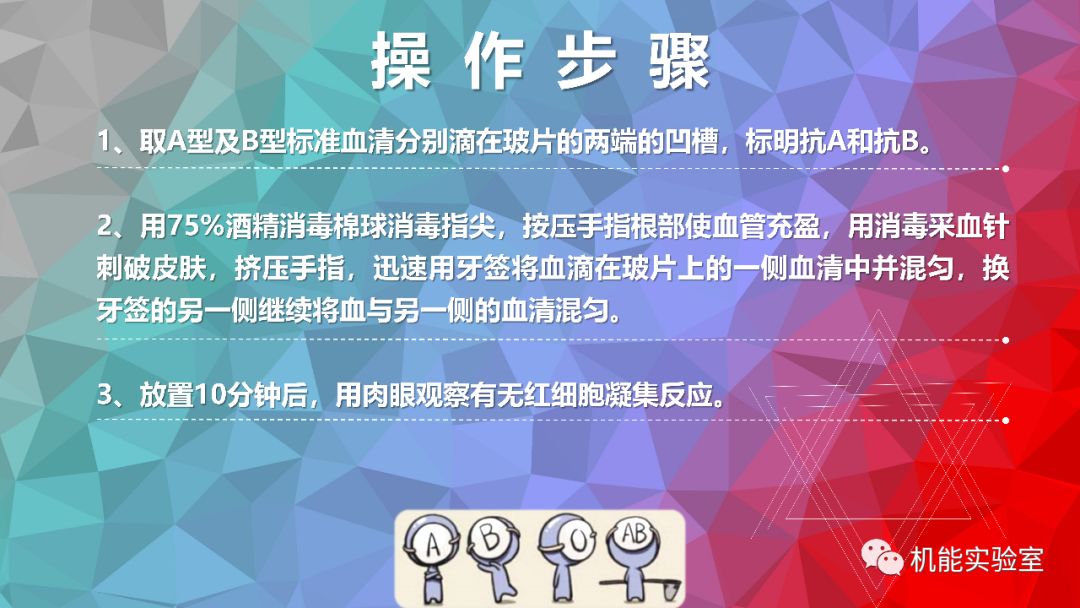

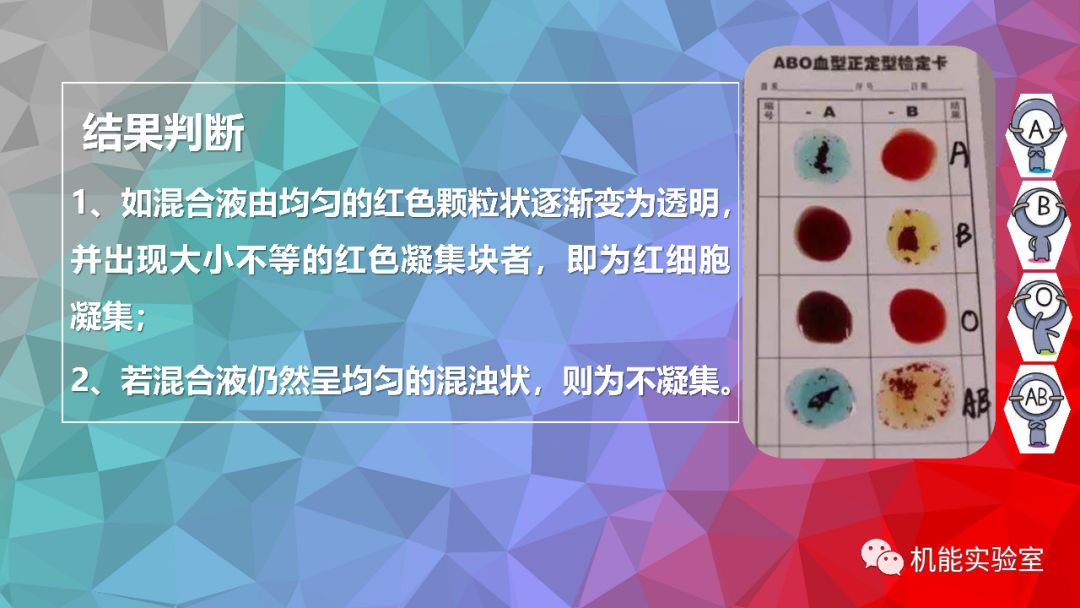

12 血型鉴定

13 临床输血的适应症

1.大量失血 主要是补充血容量,用于治疗因手术、严重创伤或其他各种原因所致的低血容量休克。

2.贫血或低蛋白血症常因慢性失血、烧伤、红细胞破坏增加或清蛋白(白蛋白)合成不足所致。

3. 重症感染全身性严重感染或脓毒症、恶性肿瘤化疗后致严重骨髓抑制继发难治性感染者,当中性粒细胞低下和抗生素治疗效果不佳时,可考虑输入浓缩粒细胞以助控制感染。但因输粒细胞有引起巨细胞病毒感染、肺部合并症等副作用,故使用受到限制。

4. 凝血异常输入新鲜冰冻血浆以预防和治疗因凝血异常所致的出血。根据2000年卫生部输血指南建议:Hb>100g/L不需要输血;Hb<70g/L可输入浓缩红细胞;Hb为70~100g/L时,应根据患者的具体情况来决定是否输血。对于可输可不输的患者应尽量不输。

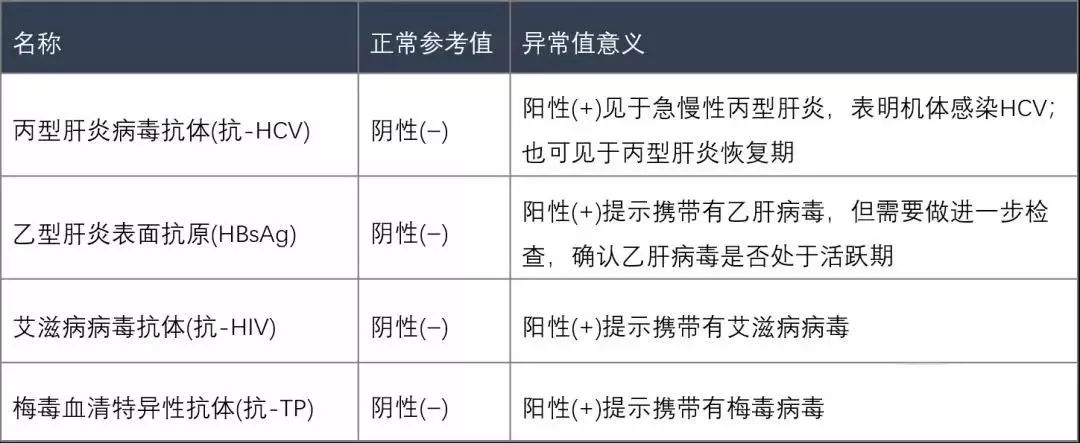

14 输血传染病筛查的意义

15 输血凝血功能的意义

血浆凝血酶原时间(PT)【正常参考值】11~13 秒。与正常对照比较超过 3s 以上为异常。

【异常值临床意义】1、延长常见于:先天性凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ及纤维蛋白原缺乏,后天凝血因子缺乏主要见于维生素K缺乏、严重的肝脏疾病,纤溶亢进,DIC,口服抗凝剂,血循环中有抗凝物质等。2、缩短常见于:血液高凝状态和血栓性疾病。

活化部分凝血活酶时间(APTT)【正常参考值】24~36 秒。与正常对照比较超过 10s 以上为异常。【异常值临床意义】1、延长常见于:① 因子 Ⅷ、Ⅸ、和 Ⅺ 血浆水平减低,如血友病甲、乙。因子 Ⅷ 减少还见于部分血管性假血友病患者。② 严重的凝血酶原(因子Ⅱ)、因子 Ⅴ、Ⅹ 和纤维蛋白原缺乏。如肝脏疾病、阻塞性黄疸、新生儿出血症、肠道灭菌综合征、吸收不良综合征、口服抗凝剂、应用肝素以及低(无)纤维蛋白原血症。③ 纤溶活力增强,如继发性、原发性纤溶以及血循环中有纤维蛋白(原)降解物。④ 血循环中有抗凝物质,如抗因子 Ⅷ 或 Ⅸ 抗体、SLE 等。

凝血酶时间(TT)【正常参考值】11~18 秒。与正常对照比较超过 3 s 以上异常。

【异常值临床意义】1、延长常见于:肝素增多或类肝素抗凝物质存在、如 SLE、肝病、肾病等,低(无)纤维蛋白血症、异常纤维蛋白原血症、纤维蛋白原降解产物(FDP)增多、如 DIC、原发性纤溶等。2、缩短常见于:血标本有微小凝块或钙离子存在时。

纤维蛋白原(FIB)纤维蛋白原即凝血因子Ⅰ,是凝血过程中的主要蛋白质。

【正常参考值】2~4 g/L。【异常值临床意义】1、减少(<1.5 g/l )常见于:弥散性血管内凝血和原发性纤溶症、重症肝炎和肝硬化,也见于蛇毒治疗(如抗栓酶、去纤酶)和溶栓治疗。2、增加常见于:① 感染:毒血症、肺炎、轻型肝炎、胆囊炎、肺结核及长期的局部炎症。② 无菌炎症:肾病综合症、风湿热、风湿性关节炎、恶性肿瘤等。③ 其它:如外科手术、放射治疗、月经期及妊娠期也可见轻度增高。